測定・補正:DEQX 2.6P Ver.2.58

測定Mic :Earthworks M30

【所有のSL700がオリジナルと違う点】

【所有のSL700がオリジナルと違う点】

・内部配線を銀単線に変更

・マグネットの再着磁

・キャビネットの固定ネジをステンレスに変更

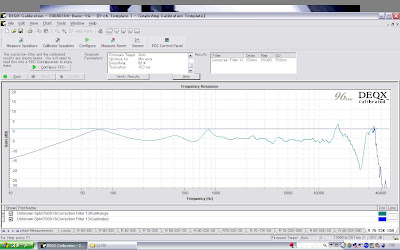

【周波数特性】

概ねフラットで良好。 左右の構造が揃っているのは優秀。 15KHzにディップ。20KHz以降の盛り上がりはツィータの共振周波数を可聴帯域外に設計してあるためか。50Hz以下はカタログスペック通りでなだらかに下がる。

【DEQX Calibration】

逆フィルターと補正後の周波数特性

15KHzのディップとそれ以降の特性がフラットになった。低域はいろいろ試したが60Hz~70Hzくらいまでをフラットにすると良い結果を得られた。それ以下をフラットにするのは可能だがSL700の良い感じが削がれていく。

15KHzのディップとそれ以降の特性がフラットになった。低域はいろいろ試したが60Hz~70Hzくらいまでをフラットにすると良い結果を得られた。それ以下をフラットにするのは可能だがSL700の良い感じが削がれていく。【補正後の測定データ】

DEQXの補正が上手く実現できている様子が分かる。補正前と比べてフラットでディップの問題が解決されている。 低域はなだらかなカーブで落ちる。

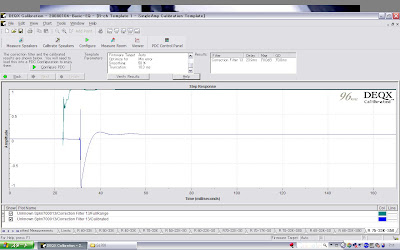

DEQXの補正が上手く実現できている様子が分かる。補正前と比べてフラットでディップの問題が解決されている。 低域はなだらかなカーブで落ちる。【インパルスレスポンス / ステップレスポンス / 位相】

DEQXの補正はf特だけでなく、インパルスレスポンス、ステップレスポンス、位相のバラつきも補正することができる。処理することによりディレイが生じるが、周波数による時間軸のバラつきが補正されて(遅いものに揃えて)ディレイするので再生上は全く問題はない。

【ルーム周波数特性の測定】

リスニングポイントに測定マイクを設置して、ルームによる影響を測定した。我家の部屋は天井を左右非対称に傾斜させてあり(最高4.5mから3.5mへ傾斜)、フラッターの問題はない。しかし、低域の定在波による影響からは逃げられない。スピーカーのセッティング位置は聴感によってだいぶ追い込んできたつもりだが、部屋を造り直す以外にこの問題を解決することはできない。しかし、DEQXのRoom補正によって、リスニングポイントにおける特性の改善はある程度可能。定在波よるピーク&ディップをデジタルEQで補正した。部屋の特性を見ると、40Hz~50Hzにピークがあり、なだらかに高域が落ちていく傾向にある。低域の盛り上がりはスピーカーの特性と逆の関係にあるので相殺されて丁度よい感じになっている。その他、大きなディップとピークが出ている周波数を特定してEQで補正していった。問題なのは左右でピーク&ディップの構造が逆になっている部分で、これについてはEQ補正が困難。再度、スピーカ・セッティングの見直しと吸音材やディフューザーの導入を検討したい。右のセッティングスペースは余裕があるので致命的な問題はないのに対し、左は距離がとれず、また窓側になるので改善の余地があると考えている。

【システム構成】

PowerAmp : CHORD SPM1200C

Pre Amp : CHORD CPA2200

Speaker: Celestion SL700

【参考URL】

Stereophile : SL700 1991 Measurements

Celestion SL600si loudspeaker & DLP600 digital equalizer: 1992 Measurements

【今後の計画】

○DEQXのチャンネルデバイダーを使ってマルチ駆動化(スピーカーのLC回路除去)

○Ampのデジタルマルチ化 http://www.halcro.com/logic/productsMC70.asp

○Master Clockの導入 dCS Scarlatti Master Clock

○電源の200V化

0 件のコメント:

コメントを投稿